원고지 20매 안팎의 짧은 글로 세상과 인간을 해석하는 게 가능할까? 이 질문에 관한 대답으로 읽히는 책이 출간돼 독자들의 주목을 받고 있다.

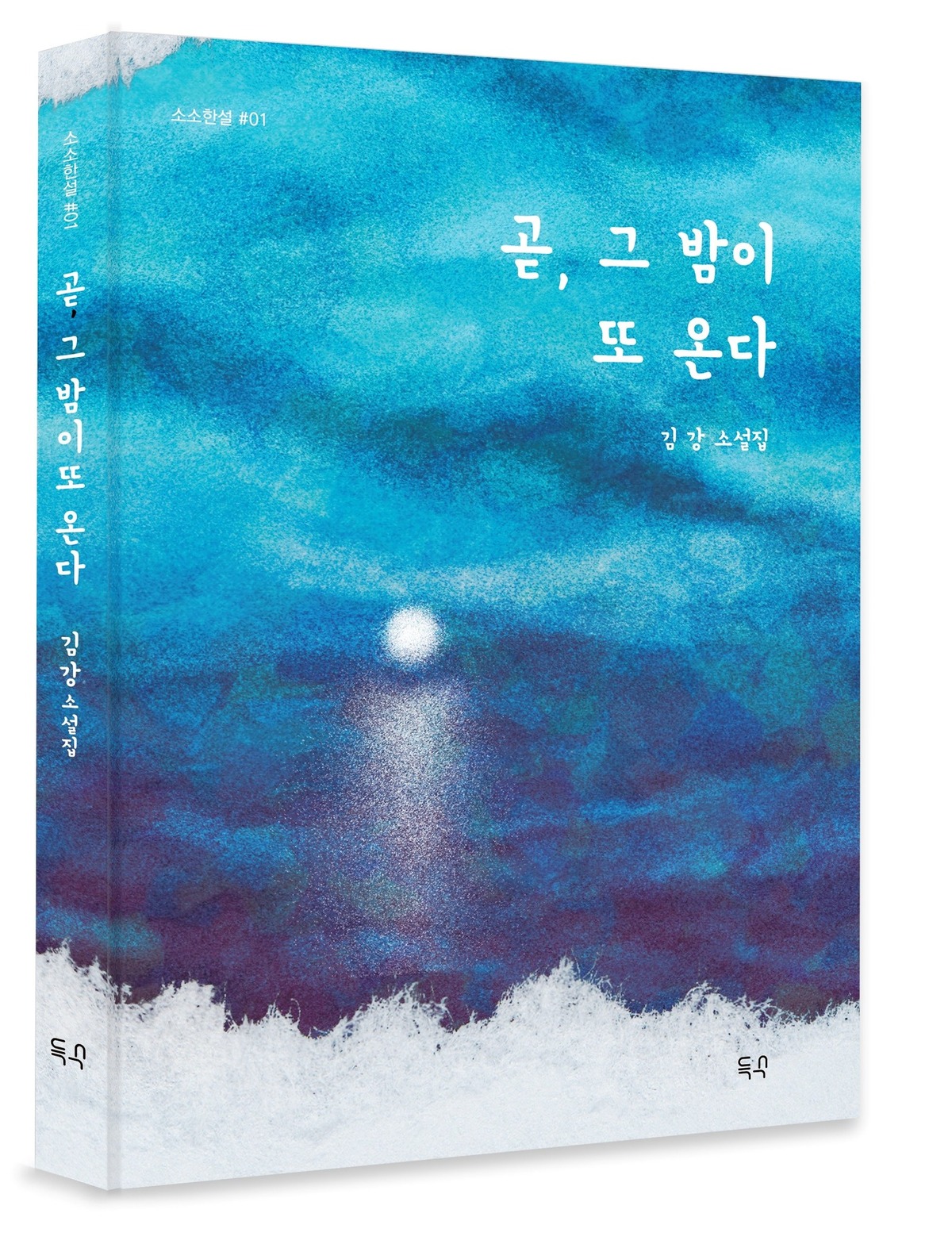

‘곧, 그 밤이 또 온다’(득수)엔 지난 2024년 본지에 연재돼 화제를 모았던 20편의 엽편(葉篇)을 담았다.

엽편소설이 뭔가? 나뭇잎 넓이 정도의 크기에 담아낼 수 있는 소설을 지칭하는 단어다. 우리가 통상 인식하는 짤막한 소설인 단편보다도 더 짧은 분량. 그렇기에 구구절절한 설명과 서술보다는 명료한 상징과 반짝이는 은유의 문장을 사용할 수밖에 없다. 작가로선 쉽지 않은 작업이었을 터.

‘곧, 그 밤이 또 온다’를 출간한 소설가 김강(53)은 세속적 시각으로 보기엔 독특한 이력을 가졌다.

그는 경북 포항에서 내과의사로 일하고 있으며, 지역 작가들의 사랑방 역할을 하는 서점(책방 수북)을 운영 중이다. 출판업에도 손을 대 사라져가는 종이책 독자들을 끌어 모으는 역할까지 병행한다. 거기에 더해 꾸준히 소설까지 쓰고 있다.

▲소설가와 의사 겸업...8년간 수십 편의 작품 써내

의사가 문학을 겸업하는 경우는 드물지만 없지는 않다. 시인 마종기, 나해철, 서홍관 등이 그렇고, 지난여름 별세한 부산 문단의 원로 소설가 전용문도 신경외과의사를 겸했던 작가다.

종일 환자들을 진료하는 쉽지 않은 일정 속에서도 김강은 소설 쓰기에 게으르지 않았다. 2017년 심훈문학상 소설 부문 대상을 받으며 문단에 나온 김강은 그간 ‘우리 언젠가 화성에 가겠지만’ ‘소비노동조합’ ‘착하다는 말 내게 하지마’ ‘그래스프 리플렉스’ ‘블라블라블라’ ‘여행시절’ ‘당신의 가장 중심’ ‘소방관을 부탁해’ ‘작은 것들’ ‘쇼팽을 읽다’ 등 적지 않은 수의 책을 펴냈다.

등단 8년을 조금 넘겼지만 이미 단편소설집, 장편소설, 청소년소설, 공동창작집 등을 고루 자신의 출간 이력에 올린 중견으로 발돋움하고 있는 것이다. 이런 성실성과 꾸준함은 우리가 그의 현재가 아닌 미래에 더 주목하는 이유가 돼준다.

지난 10월 말. ‘곧, 그 밤이 또 온다’가 막 세상에 나왔을 때 김강은 “부끄럽지만, 저의 여섯 번째 단행본이 출간됐습니다. 원고지 20~30매 사이의 짧은 소설 스무 편을 엮었습니다. 소소한설(小笑寒說)이라는 시리즈의 첫 번째 책입니다”라는 소식을 사람들에게 전했다.

여기에 아래와 같은 은유 가득한 작가의 말을 더했다. 김강의 소설을 부지런히 따라가며 읽은 독자는 “그의 소설 문장이 시와 닮았다”는 말을 하곤 한다. 이번에도 그랬다. 다소 긴 인용이지만 다음을 꼼꼼하게 읽어보자.

‘책상 위 책들이 쌓였습니다. 읽은 책, 읽다가 만 책, 사놓고 그냥 둔 책. 책들 사이에 노트북이 있습니다. 노트북 오른쪽 귀퉁이에는 스탠드 등이 있네요. 의자는 등받이가 없는 장의자입니다. 장의자에도 책이 가득입니다. 박스 채 놓아둔 것들, 언젠가 읽으리라, 하루에 한 꼭지 씩 읽으리라 다짐했던 책들입니다. 맞은편에는 등받이가 있는 의자가 있습니다. 그의 의자입니다. 그는 그곳에서 책을 읽고 차를 마십니다. 문득문득 무언가를 찾는 듯 창밖을 내다보기도 합니다. 가끔은 글을 쓰는 저를 바라보기도 하지요…(이하 생략)’

김강은 일견 자신의 무덤덤한 일상을 별다른 기교 없이 서술한 것으로 보이는 ‘작가의 말’ 속에 책과 함께 살아왔으며, 앞으로도 ‘문장’과 동의어인 책과 더불어 울고 웃을 것이라는 단단한 의지와 결심을 담아내고 있다. 편안하게 보이지만 실상은 무서운 결기다.

‘문득문득 무언가를 찾는 듯’ 거실에서 내다본 창밖엔 또 어떤 소설의 소재나 흥미로운 이야깃거리가 있었을까? 김강은 그걸 찾아냈을까? 찾아냈다면 그것들은 새로운 책으로 만들어져 우리 곁으로 찾아오겠지. 이런 모종의 기대감을 독자들에게 선물할 수 있는 소설가는 행복한 사람이 분명하다.

▲은유와 상징의 문장으로 해석해낸 세상 속 사람살이

이제 ‘곧, 그 밤이 또 온다’로 들어가 보자. 책 속엔 ‘느닷없는 마음’으로 명명된 짤막한 엽편이 등장한다. 거기엔 이런 문장이 담겼다.

‘모래 언덕 너머로 해가 넘어가고 있었다. 붉은 물결 같은 모래무늬 뒤로 짧은 그림자가, 모래 언덕 뒤로는 긴 그림자가 드리웠다. 그림자는 짙고 연한 어둠을 만들었고 그 위로 햇살은 막 떠오르는 해와 같이 밝고 붉게 빛났다. 연은 작은 모래 언덕 기슭에 앉아 큰 모래 언덕 너머로 넘어가는 해를 보았다. 해가 언덕 너머로 완전히 넘어갈 때까지 움직이지 않았다…(하략)’

사람이 만나고 헤어지는 일이란 어찌 보면 일상이다. 그러나, 실연은 필연적으로 상처를 남긴다. 상처를 받는 대상이 남자건, 여자건.

소설 속 화자는 베트남 여행에서 만난 사막에서 해가 지는 순간을 오래도록 바라본다. 그리고는 깨닫는다. 세상사 모든 건 ‘느닷없이’ 다가오고, 다시 ‘느닷없이’ 끝나거나 사라진다는 걸. 인용한 김강의 시적(詩的) 문장은 이걸 설명하고 있는 듯 보인다.

내친김에 수록작을 한 편 더 살펴보자. 이건 제목부터가 시적이다. 아래는 ‘물을 주다’는 엽편의 일부.

‘물을 다 주고 들어온 K는 샤워를 했다. S와 함께 아침 겸 점심을 먹었고 담배 한 개비를 들고 다시 밖으로 나왔다. 여전히 뜨거운 햇살에 금방 땀이 배어나오기는 했지만 바람은 조금 더 시원해진 듯 했다. 늘어져있던 나팔꽃 잎이 조금은 펴졌고, 색을 되찾은 고춧잎 사이 매달린 초록 고추가 반짝였다. 상사화 꽃대는 힘을 찾았는지 내일은 십 센티미터는 더 올라올 듯 보였다…(하략)’

자신의 집 정원에서 자란 상사화(相思花)를 보면서 미미한 존재의 숨겨진 존귀함을 발견해내는 따스한 시선과 더불어 ‘우리는 세상을 아름답게 만들기 위해 무얼 해야 할까? 그 행위는 반드시 크고 거창한 것이어야 할까’를 에둘러 묻는 김강의 진중함은 결코 가볍지 않다.

세상에서 벌어지는 온갖 사건에 문학적 촉수를 가져다 댄 김강은 은유와 상징의 문장으로 인간과 세계의 해석 방법을 모색하고 있는 것 같다. 그 작업은 앞으로도 멈추지 않을 게 분명해 보인다.

지난 6년간 멀지 않은 곳에서 지켜본 김강은 무엇보다 약속을 귀하게 여기는 사람이었다. 그렇기에 “지금도 그렇지만 남은 삶도 문장과 함께 하겠다”는 그의 말이 허언이 아니란 걸 믿어 의심치 않는다.

‘곧, 그 밤이 또 온다’를 읽은 소설가 이기호가 동료작가인 김강과 그의 책에 전한 격려의 말을 마지막으로 아래 옮긴다.

“(김강) 소설의 무대는 자연스럽게 ‘부재’와 끝내 응답받지 못한 목소리 사이를 오간다. 인물들 또한 울고, 화해하고, 용서하는 대신, 결핍과 공백을 있는 그대로 응시한다. 그것은 겉으로는 절망처럼 보이지만, 실은 상실을 정작하게 받아들이는 태도다. 없는 것을 억지로 메우지 않고, 부재와 함께 살아내는 일. 김강은 풍자와 유머, 아이러니를 통해 그 애도의 과정을 완수한다.”

/홍성식기자 hss@kbmaeil.com