풍류란 뭘까?

산 좋고 물 좋은 데서 바람 맞으며 “캬~” 한숨 내쉬는 것, 그것만으로는 어림 반 푼어치도 없다. 그저 풍경 구경하며 감탄사 날린다고 풍류객 대접받을 수는 없는 거다. 풍류에는 뭐가 있어야 하느냐, ‘격’이 있어야 한다. 자연과 어우러질 줄 아는 멋, 품격, 거기다 약간의 삐딱함과 짬에서 나오는 자유로움까지 곁들여야 제맛이다.

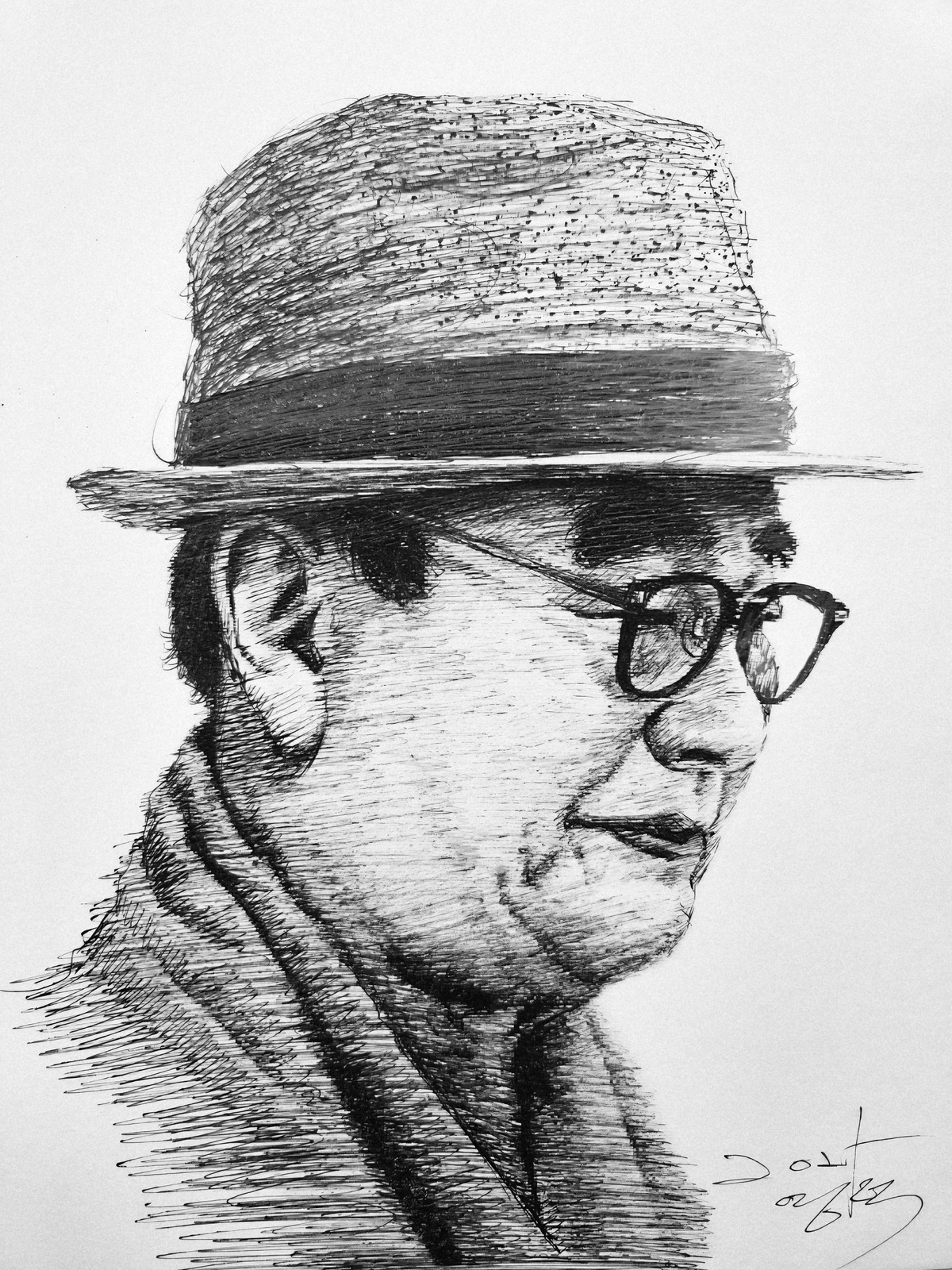

풍류 좀 안다는 소리를 들으려면, 옷을 곱게 입는 걸로는 어림도 없다. 조선시대 진짜 풍류객들은요, 살짝 삐딱했지만 품위는 있었고, 거리낌은 없었지만 궤도는 벗어나지 않았다. 그런 인물 중에 김삿갓 김병연이 있다면, 그에 못지않게 정신 줄 놓은 풍류객이 있었으니, 바로 백호 임제 선생이시다.

이 양반, 풍류를 즐겼는지라 서른 나이에 겨우 급제했다. 벼슬길에 올랐지만, 글보다 술, 공맹보다 낭자에게 더 끌렸던 분이다.

그가 평안도 부사로 제수 받고 도임하러 가는 길에 개성에 들렀는데, 그곳엔 전설의 기생 황진이가 살고 있었다. 막 도착했는데 들리는 소식이, “어이구, 황진이 그 분, 석 달 전에 돌아가셨슈~ ”날벼락 맞은 임제, 고기 한 근에 술 한 병 싸들고 황진이 묘소에 곡차 올리고 시를 읊는다.

“청초 우거진 골에 자는가 누었는가/홍안은 어디 가고, 백골만 남았는가/잔 들고 권할 이 없으니, 그대를 슬퍼하노라.”

절절하다 못해 촉촉한 시 한 수. 그런데 이게 문제였다. “뭐야, 사대부가 기생 무덤에 제를 지내고, 거기서 시를 읊었다고?”

유교 경전 끼고 다니며 트집 잡던 양반들이 이걸 빌미로 고변했고, 결국 임제는 파직 당했다. 하지만 임제, 이런 걸로 꺾일 인물 아니다. 벼슬길에서 쫓겨나면 또 어떠랴, 세상이라는 무대를 다시 유람 삼아 떠나면 그만. 관복 벗고 도포 자락 휘날리며 풍류의 길로 다시 나선다.

수원 어느 주막에 들른 임제, 술도 좋고 안주도 좋은데 주모 얼굴이 아주 절세미인이다. 아니나 다를까, 술 몇 잔 돌자 주모 마음도 돌고, 시 한 수 던지자 눈빛이 반짝인다. 결국 그날 밤, 주막 방 안은 달빛보다 더 아련했으리라.

그런데 다음 날 문제가 생긴다. 한양 가서 장사 나갔던 주모 남편이 무슨 초고속으로 돌아왔다. 닷새는 걸릴 길을 하루 만에 온 걸 보니, 오다가 감이 떨어졌든지 찜찜한 예감이 들었든지. 어쨌든 그 사내, 백호가 주모와 운우지정을 밝히고 있을 때 문 열고 들이닥치며 도끼부터 번쩍 들었다.

임제는 놀라지도 않고 담담히 말했다. “좋소, 내가 죄인입니다. 다만 죽기 전에 시 한 수만 읊게 해주시오.” 죽는 원은 들어주는 게 상례라, 남편이 지필묵을 내주었다. 그러자 임제는 붓을 들어 일필휘지로 시를 썼다.

“어젯밤 장안에서 술 취해 왔더니/복사꽃 한 가지가 농염하게 피었더라/그대는 어찌 이 꽃을 번화한 땅에 심었는가/심은 이가 그른가, 꺾은 이가 그른가”

이걸 보고 남편은 도끼를 내려놓았다. ‘그럴 만했구먼’ 싶었던 거다. 꽃이 예쁘면 벌 나비 오는 건 자연의 이치 아니던가. 주모의 미모를 그런 주막에 내놓은 자신도 잘못이 있다며, 오히려 술상 내어 대접했다 하니, 이쯤 되면 시가 목숨도 구하는 법이다.

임제는 절세 미남이자 시인이었다. 세상의 틀을 벗어나, 마음 가는 대로 살았던 진짜 풍류객이었다. 그의 삶은 도포자락처럼 너울거렸고, 그의 시는 술잔처럼 가볍되, 울림은 깊었다. 풍류란, 틀에 갇히지 않고도 품위를 잃지 않는 삶의 기술이다.

백호 임제가 그랬듯, 오늘 하루쯤은 바람 부는 대로, 마음 흐르는 대로 살아보는 것도 괜찮지 않겠는가?

/방종현 시민기자